本稿は、1960年に新読書社から発行された「北朝鮮の記録 : 訪朝記者団の報告 」を紹介しています。帰国事業当時「38度線の北」同様、大きな影響を与えたと思われる訪朝記事です。現段階でのコメントはつけません、一つの歴史的資料としてお読みください。

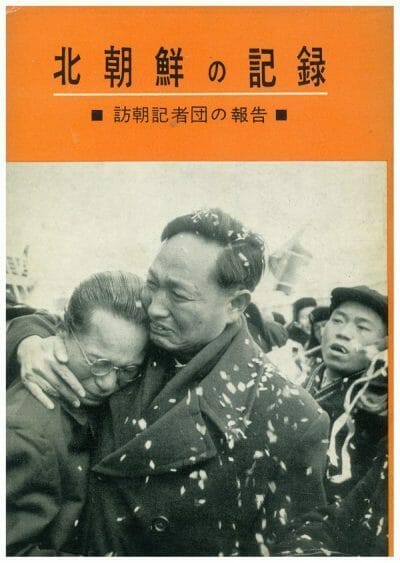

『北朝鮮の記録 訪朝記者団の報告』巻頭の写真

近くて遠い国 ーまえがきにかえてー

共同通信社社会部 村岡博人

われわれ日本人記者団七人を乗せた朝鮮民用航空の特別機が、瀋陽を出てから三十分も経った頃だったろうか、紺色の制服を着たスュチュワードの一人がそばにやってきた。腕時計を差しながら何か朝鮮語で語りかけている。言葉は通じないが時計を一時間進めろということのようだった。

「なるほど中国と朝鮮は一時間時差があるんだな」そう想い、時計の針を動かしながら見下ろした窓の外には、雪化粧した山岳地帯がどこまでも続いていた。日本を出て香港に着いた時一時間おくらせた時計をまた一時間進めるーーー「日本時間にもどったんだな」という感慨と共に、ここにくるまでの長い旅のことが映画のコマのように次々と頭に浮かんできた。やっとこさ朝鮮に入国したというのが率直な感じだった。

在日朝鮮人の帰国が開始されると決まった時、日本の新聞、放送等あらゆる報道機関は朝鮮へ特派員を送ることを考えた。帰っていった人々がどのように迎えられ、どんな暮らしをすることになるのか、落ち着き先を見届けるのが主な目的だが、帰国船の往来が始まる前の雰囲気では、帰国を妨害する〝韓国系〟の朝鮮人が、航行の途中で何をやり出すか分からないという心配もあったからだ。

そのため日頃から在日朝鮮人の帰国問題を取材してきた日本赤十字記者会のメンバーは、朝鮮赤十字会と交渉、帰国船を利用して日本と朝鮮の記者の相互交流をやろうという話をまとめていた。ところが日本政府はどうしても帰国船に乗ることを許さなかった。色々と交渉しているうちにとうとう第一次船は、一九五九年十二月十四日、新潟港から朝鮮の清津港に向けて船出して行ってしまった。それではという訳で、日本政府を口説き落とし中国行きの旅券と平壌までの往復の旅費、一ヵ月分の滞在費に相当する外貨をもらって、香港、北京経由朝鮮に入ったのがわれわれ五社七人の特派員、朝日新聞の入江徳郎、岡光真一、読売新聞の秋元秀雄、嶋元謙郎、毎日新聞の清水一郎、産経新聞の坂本郁夫、それに共同通信から私だった。

朝鮮は、寒い、寒いという話をさんざん聞かされ、厚いオーバーを着込んでいったわれわれは、まず香港の飛行場で人々の好奇の目にさらされた。ここは冬でもオーバーいらず、背広姿であるき廻ってもちょっと汗ばむほどの暖かさだったのである。

次になやまされたのは、しちめんどうくさい税関の手続き。とくに経済断交以来厳しくなったといわれる中国の税関では、「中国を二つに分けて書いている」という理由で、わざわざ東京から朝鮮へ持って行こうと重い思いをしてさげてきた「世界年鑑」を取り上げられる一幕もあった。「中国で使うんじゃない、日本の資料として朝鮮の人にあげるんだ。中国の国境を出て朝鮮に入る時には返してくれ」と頼んでみたが、鋭い目つきをした税関の人は急に日本語が分からなくなったかのように返事してくれなかった。

冬だというのに夾竹桃の紅い花が咲く南の国境の町深圳から、口がこわばってしゃべるのもおっくうになるくらい寒い瀋陽まで二日で飛ぶ、中国縦断の旅は決して楽なものではなかった。

今になって考えてみれば、香港、北京、平壌という三つの都市を比較出来るという利点もあった。豪荘な邸宅と、イワシの缶詰を積み重ねたように天上の低い部屋に貧困者がぎっしりつまっている難民アパートが鋭い対照を見せている香港、公私合営の商店や古い屋並みも残っている北京、それと朝鮮の民主首都(朝鮮では南北の統一が出来るまでの仮の首都としてこう呼んでいる)平壌を三つ並べてみるとそれぞれの違いが一層はっきりした。しかし船で行っても三十余時間で行ける新潟清津間約千キロを、飛行機を使って四日間、約七千キロも廻り道させられ、時計の針をおくらせたり進めたりしなければならなかったことを考えると、不合理なことを強制された怒りが胸にわいたものだ。

古くて新しい隣国

近くて遠い国――それはもう朝鮮の代名詞としてどこへ行っても通用する言葉になってきたようだ。この言葉の意味は単に近い隣りの国へ行くのに馬蹄型に遠回りして行かねばならないという地理的な交通上の問題だけをいっているものではない。

ドイツ統一党ドレスデン市委員会の機関誌「ザクセン新聞」の記者ヴォルフガンク・フェル・ステル氏は、東ドイツから地球の円周の四分の一を廻ってはるばる朝鮮にやってきた時、「ドイツと朝鮮は遠くして近い。遠いという距離感覚は地理上のことだけであって、政治、経済、文化の上ではそういう距離感を持っていない。二つの国は多くの点で非常によく似ている」といった。私が朝鮮で感じたのはこれと全く逆のことだった。日本人が近くて遠い国という場合、こうした政治、経済、文化の面での距離感もその内容をなしている。

日本と朝鮮は古くから非常に密接なつながりがあった。往来をはじめたのは一世紀の末ごろといわれている。そして大和朝廷が日本をほぼ統一したころ、朝鮮にあった高句麗と百済、新羅の人たちが続々と海を渡ってやってきたらしい。これら帰化人の持ってくるすぐれた大陸文化は、島国日本の人たちにとってどんなにか驚異であり貴重だったろう。こうした帰化人との協力で複雑な織物、武器ができ、国家、社会の制度などが進歩していった。近畿地方の古墳から発掘される遺物の中には、新羅の鏡や、高句麗の剣等と同じデザインのものがいくつも発見されている。東京都下調布市のはずれにハイキングコースで親しまれている深大寺という天台宗のお寺がある。この寺は約千三百年前、この辺りに住みついた高句麗の帰化人が仏の助けで日本娘と結ばれた、その感謝の印に建立したといわれている。近くの駐在所の住居簿には「高麗(こま)」の姓が沢山みられ、このロマンスのような古い日本と朝鮮のつながりを今に留めている。このような地名は日本地図を広げると全国に幾つもみられる。

古代の日本語と朝鮮語には非常に似ていたらしい、現在でも朝鮮語と日本語は構文が同じで、敬語などもあり発音の似た単語もある。日本書紀などには朝鮮語の発音がそのまま漢文で記された箇所がかなりある。鹿児島県伊集院郡の苗代川部落のように、今でも氏神様のノリトを古代の朝鮮語で上げているところもある。「今日も一日、明日も一日、何を嘆き悲しむことがあろうか」というような意味だそうだ。

これほど日本の朝鮮のつながりは深いにもかかわらず、現在朝鮮半島の北半部にある政治、経済、文化は日本のそれとひどくかけはなれたものとなっている。日本がアジアに於ける高度に発達した資本主義経済の国として、アメリカへの従属関係を深めているのに対して、朝鮮は社会主義政治の実験室といわれるほど徹底し、社会主義経済建設のために猛烈な勢で進んでいる。もちろんソ連、中国をはじめとする社会主義諸国と深い友好関係を結んでいることはいうまでもない。

どうも日本と朝鮮の文化は生まれは近いところのようだが、そこに開花している内容は、今ではだいぶ違ったものになってきているようだ。朝鮮が生まれかわったという意味では、〝近くて遠い国〟という言葉は、〝古くて新しい隣国〟と言い換えた方が適切かもしれない。その国、朝鮮民主主義人民共和国の政治や経済や文化がどんなものか、これからわれわれ訪朝記者団の報告を呼んでいただくことにしよう。

張本へのヤジ

朝鮮から帰ってあちらこちらで書いたりしゃべったりしながら改めて驚き考えさせられたことが一つある。それは多くの日本人が遠いイギリスやアメリカ、あるいはフランスやドイツといったヨーロッパの国々のことをよく知っているわりに、お隣の朝鮮のことをほとんどなにも知らないという事実だった。

一つには新聞記者の交換も出来ず、お互いに知る権利が奪われているという理由もあるだろう。しかし朝鮮戦争が終ってからここ五年間に日本から朝鮮を訪問した人の数は千人に近いと聞いている。どの人たちも色々と報告しているはずなのに、全くといって良いほど現在の朝鮮については理解されていないようだ。

こんなこともあった。昔日本が統治していた時代朝鮮に住んでいたという老人たちの集まりでのことだった。訪朝記者の一人があれこれと説明しても「私は清津の町なら道の隅まで知っている」 「XXの工場は私たちが作ったんだから――」といった調子でみんな信じようとしなかった。ところが写真を出して色々としゃべっているうちに、一人の老人が「私は金策製鉄所の溶鉱炉を設計した者だが、これは私の設計したのと違う」といいだした。そのおかげで他の人々もやっと説明を本気で聞きだしたというのである。

この話は極端な例だといわれるかもしれない。だが、日本人が新しい朝鮮を知らされなかったというより、知ろうとしなかった。知りたがらなかったという事実をたんてきに物語ってはいないだろうか。それは何故か、この報告書を読まれる前にちょっと考えてみていただきたい。

プロ野球の好きな人なら未だ覚えているかもしれない。日本の朝鮮の赤十字協定がカルカッタで調印され、在日朝鮮人に対する関心も大分高まってきた頃のことだった。プロ野球大毎対東映の二十四回戦が東京の駒沢球場で行われた。ちょうど東映の張本選手がバッターボックスに入ろうとした時、グラウンド一杯に響く大声でトゲトゲしいヤジを飛ばす人がいた。

「張本、お前は朝鮮人じゃないか、朝鮮人は国へ帰れ」。張本選手はこれに微笑で応えてバッターボックスに立ち、四球で一塁にあるいた。それを追っかけるようにまたヤジが飛んだ。「皆さん一塁ランナーは朝鮮人です。俺は朝鮮人は嫌いなんだ。」大声で叫んでいるのは、三塁そばの内野指定席に座った白いワイシャツ姿の男だった。

「私は朝鮮人です。私は笑ってあの日本人の顔をみてやりました。なぜなら、わたしは朝鮮人として誇りを持ち、自負心をいだいているからです。東映に入団するとき、日本籍に入れといわれて断ったのもそのためです。私は微笑でこたえ、そして勝ったのです」。試合の終ったあとで張本選手はこう語っていた。

この話は〝朝鮮人〟とか〝朝鮮〟という言葉に多くの日本人たちがいだいている特殊な感情を暗示してはいないだろうか。張本選手のような有名人で、朝鮮人であるとはっきりいっている人は少ない。日本の社会に溶け込んで生活している多数の朝鮮人、とくにスポーツ選手とか流行歌手とかいう人気商売で活躍している有名人たちのほとんどは、朝鮮人であることをひた隠しにしている。

こんなこともあった。日本赤十字社の幹部で、在日朝鮮人帰還対策中央本部の仕事をしている人が、まだ帰国船の往来のはじまらない頃、新潟の日赤センターを視察したときのことだった。厚生省のお役人から帰国者用の寝具を前にして説明を聞いた。それは自衛隊で使った古毛布で隅には前の使用者の名前や所属を書いた布が縫い付けられたままになっていた。「在日朝鮮人総連合会の幹事が視察にきた時、この毛布をみて、長い間苦労してきたんだ、日本で過ごす最後の夜くらい、せめて暖かい布団にゆっくり寝かせてやろうといった気持ちになれないのだろうかと不満顔でした」

この報告を聞いた日赤幹部は憤然とした表情でつぶやいた「何をぬかすか。朝鮮人がぜいたくをいうな」

これはこの人一人の特殊な気持ちとして片付けられるものではないようだ。朝鮮人を対等な外国人として扱かおうとしている人たちの中にさえ、これに似たおかしな感情が無意識のうちに流れている。〝朝鮮人〟と呼ぶことに何か軽侮のひびきを自分から感じ取ってしまい、そうした気おくれから、〝朝鮮の人〟とか〝朝鮮からきた方〟といった表現をしているのがそれだ。ドイツ人とかイギリス人に対して、〝ドイツの人〟〝イギリスからきた方〟といった呼び方をする人はそういないだろう。どこかで朝鮮人を差別しているからにちがいない。

こんな話をさいしょにもちだしたのはほかでもない。多くの日本人が〝外国〟人としての朝鮮人を今でも特殊な色メガネでみているということをいいたかったからだ。そして故意に朝鮮のことを知ろうとしなかったのではないだろうか。

ぬぐいきれぬ偏見

社会科学者たちの調査や統計でも日本人の朝鮮人に対する偏見や差別感ははっきり裏付けることが出来る。

国立数理統計研究所が発表した国民性の研究によると、日本人がすぐれた人種や民族と考えているのはドイツ人、アメリカ人、イギリス人の順。朝鮮人は反対に南洋の土人に次いで最も劣った民族とみられている。また泉靖一東大助教授が、東京都民を対象にいった調査でも、「醜さ」「不潔感」「ずるい」「腹黒い」などの理由で朝鮮人を〝嫌い〟とする人が圧倒的に多かった。

このような朝鮮人に対する〝さげすみ〟が、いわれのないものであることもこの頃はたいていの人が知っている。いわれがないというより、長い間の植民支配の手段として、支配者から教え込まれてきたといった方がより正確かもしれないが、そうした優越感が誤ったものであるということに気付いている人は多くなったにもかかわらず、心の底から偏見や差別感をぬぐいきれないでいるというのが現状のようだ。

このような偏見をもって、われわれの見てきたままの報告を読めば、それが一種の偏向をおかしているように見えるのも無理はない。「五社七人がそろって朝鮮のことを誉めるのはどういうわけだ」「御馳走になって洗脳されたんじゃないのか」「もう少し悪口も書いた方が君のためだぞ」。われわれの書いたりしゃべったりしている朝鮮の報告によせられるこうした批判は、そのまま読んだり聞いたりする側の偏見の裏がえしだといったらいいすぎだろうか。

現に〝韓国〟政府の機関誌といわれている東亜日報なども東京一月二十八日UPI発として「日本人記者の見た北韓実情」という記事を六段抜きの囲みで掲載しているが、その見出しは「徹底的に犠牲と成った大衆生活」「経済復興は前途遼遠」となっている。

この引用の仕方がわれわれの報道しようとした真意を伝えておらず、言葉のはしはしを意地悪く利用しているといってしまえばそれまでだが、一方でベタボメだといわれる記事が他方では全く逆の意味で使われているというのが実態だ。事実は一つしかない。

われわれの報告を信じ難いと思う人があるとすれば、それは日本の統治時代の朝鮮を頭にえがいて、それをそのまま新しい朝鮮に当てはめて考えようとしているからではないだろうか。偏見にとらわれた頭で現実をはかろうとすれば正確に反映出来ないのは明らかだ。

その意味でこの報告が〝近くて遠い国〟を少しでも日本に近ずけ、〝古くて新しい隣人〟たちをより正しく理解するために役立てば幸いだ。